Partie 2 : danger pour soi-même et pour les autres

Avertissement

L’article ici présent a pour but de dénoncer les soins sans consentement et va, logiquement, décrier les soins psychiatriques. N’arrêtez pas vos traitements (médicamenteux ou non) et ne refusez pas les soins psychiatriques sur la base de cet article. Il n’a en aucun cas pour but de conseiller qui que ce soit sur la manière de se soigner mais de dénoncer certaines pratiques abusives.

Nous avons vu dans la première partie de cet article que les soins sans consentement reposent sur une procédure extra-judiciaire. Nous distinguerons dans cette deuxième partie le fait qu’un patient peut être un danger pour lui-même ou pour les autres.

L’individu devrait être libre de disposer de son corps.

La psychiatrisation sans consentement est justifiée, en premier lieu, par le danger pour soi-même, en particulier le suicide et les mutilations.

Il s’agit pourtant d’un droit fondamental : notre corps nous appartient. Enfermer, droguer et attacher quelqu’un car il souhaite effectuer une action impactant son corps – et uniquement le sien – est non seulement une atteinte à ses droits les plus basiques, mais peut également le traumatiser et laisser des séquelles non désirées.

Le contre argument comme quoi les personnes suicidaires ne sont pas capables de consentir de façon éclairée est trop simpliste : 70% des personnes qui sont passées à l’acte ont consulté un mois avant. Est-il possible de dire qu’elles ont consulté sous l’emprise de leur maladie ? Cette logique est plus que bancale. De même, 80% des patients atteints de dépression rassemblent les quatre critères pour consentir aux soins psychiatriques de façon éclairée. Les blogs de l’association « Comme des fous » et de « Zinzinzine » nuancent cette soi-disant incapacité à consentir.

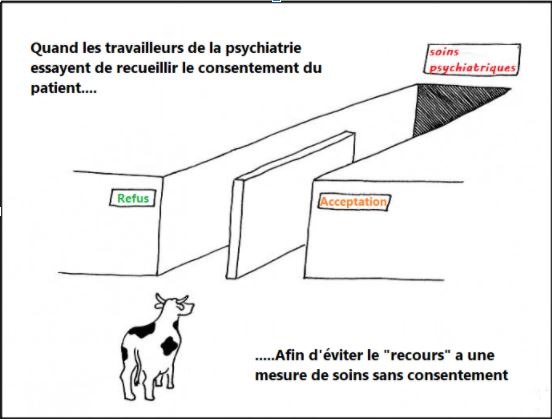

Quand bien même, comment définit-on que la personne est incapable de consentir ? Existe-t-il un test radiologique ou biologique pour cela ? Non, cela provient uniquement de l’avis du psychiatre dont la fiabilité est, là encore, à nuancer. Comment peut-on dire que si un individu veut se suicider, il n’est pas capable de consentir mais qu’en revanche, s’il veut être hospitalisé, il est capable de consentir ? On compte près de 500 000 hospitalisations volontaires chaque année en France, bien que beaucoup de patients acceptent l’hospitalisation car ils finiront par être hospitalisés sous contrainte de toute façon. Jusqu’à 22% des patients admis en soins psychiatriques volontairement perçoivent le même niveau de coercition qu’en cas de soins sans consentements, avec le risque d’une aggravation de leurs symptômes psychotiques d’après une étude de Brian O’Donoghue et al., 2014.

Que l’hospitalisation soit volontaire ou non, le système donne raison à la psychiatrie et le patient finit hospitalisé et médicamenté. Il en est de même pour le « déni » du futur patient – ou anosognosie en langage psychiatrique – qui, dans tous les cas, donne raison à la psychiatrie également. Pile, le patient est malade, et face il est dans le déni car non conscient de sa maladie. Ce raisonnement n’a absolument rien de scientifique, puisqu’il est infalsifiable et donc irréfutable.

Le corps d’un individu n’appartient en aucun cas à la famille ou à la société

Enfermer quelqu’un car il décide de faire quelque chose de son corps qui ne convient pas aux psychiatres ou à la famille du concerné revient à exproprier le corps d’autrui. A votre avis, qui demande les soins sans consentement ? Par définition, ce n’est jamais le patient. On enferme la personne pour lui administrer de force des traitements médicamenteux, on l’attache, etc. et ce à la demande de la société. La personne n’en retire aucun bénéfice puisque ce n’est pas ce qu’elle voulait. D’ailleurs, la majorité des patients disent avoir été violentés et déshumanisés et ne pensent pas rétrospectivement que les soins sans consentement étaient nécessaires.

Si c’est contraint, ce n’est pas un soin. Quelqu’un qui reçoit des soins en bénéficie et est censé se sentir mieux et non contraint à respecter les règles de vie d’un hôpital psychiatrique. Un soin, par définition, doit être consenti. Les mots « soins » et « sous contrainte » sont antinomiques. Si on vous attachait, vous sentiriez-vous mieux ? Peut-on dire que vous bénéficiez de soins lorsque l’on vous injecte de puissants neuroleptiques tels que de l’Abilify (Aripiprazol) ou du Tercian de force ? Où est la qualité de vie si quelqu’un passe sa vie enfermé ou shooté aux médicaments ? Est-ce que cela va vraiment l’aider, lui permettre de se réinsérer et de reprendre une vie normale ? Ou est-ce que cela ne va pas l’enfoncer encore plus ? Pensez-vous vraiment qu’il vaut mieux interner quelqu’un plusieurs années plutôt que de le laisser tranquille ? Quelqu’un de suicidaire peut être enfermé plusieurs mois voire plusieurs années avec bien souvent une obligation de traitement poly-médicamenteux pour avoir essayé de se suicider ou avoir planifié son suicide, là où des criminels ou des personnes délictueuses écopent de peines de prison avec sursis ou même de simples rappels à la loi ?

L’inefficacité des soins sans consentement dans ce contexte

Les soins sans consentement sont donc justifiés par le danger pour soi-même. Parlons des médicaments : ils prennent plusieurs jours à plusieurs semaines avant de réellement réduire le risque de suicide, lorsqu’ils le réduisent vraiment. Ainsi, si les antidépresseurs ont prouvé leur efficacité anti-suicide, ils ont également démontré que leur efficacité se mesurait avec le temps. En effet, il y a un risque de passage à l’acte suicidaire accru en début de traitement, autour du 10 au 14e jour de traitement ainsi qu’un risque accru chez les jeunes. Il convient également de noter qu’un patient prenant un antidépresseur risque de devoir tester plusieurs molécules différentes et donc de subir les effets secondaires de différents médicaments lourds avant de trouver la bonne molécule, s’il la trouve.

Si ces médicaments peuvent réellement aider les personnes atteintes de maladies dites « mentales » (l’origine de ces maladies étant entièrement somatique, mais ce n’est pas le sujet), beaucoup n’ont pas prouvé leur efficacité contre ce pourquoi on les donne en réalité : le suicide et l’agressivité, d’autant qu’il n’existe aucun médicament reconnu cliniquement contre l’agressivité.

Ensuite, observons l’effet d’une restriction des déplacements sur le risque de suicide pour les personnes enfermées de force. Une étude faite sur 15 ans, sur 145 738 patients, publiée dans The Lancet. démontre que les services psychiatriques fermés augmentent le risque de suicide par rapport aux services ouverts (ou il n’y a aucune privation de liberté donc) qui le réduisent. Il en est de même pour le risque de fuite (ce qui n’est pas très efficace si le but est de protéger la société, par contre cela cause une rupture thérapeutique) : il était plus élevé dans les services dits fermés. Le message est clair : enfermer quelqu’un ne réduit pas le risque qu’il se suicide.

D’autres méthodes sont possibles : pour les troubles psychiatriques aigus, l’hospitalisation en services de jour (le patient dormant chez lui) est tout aussi efficace que l’hospitalisation continue.

Et lorsque le patient représente un danger pour autrui ?

La psychiatrisation sans consentement est justifiée, en second lieu, par le danger pour autrui, en particulier les faits de violence physique.

Une étude sur 35 000 patients de l’Université de Caroline du Nord démontre que le fait d’avoir une ou des maladies mentales graves telles que la schizophrénie, le trouble bipolaire ou une dépression majeure ne conduit pas à avoir un comportement violent sans comorbidité telles que la consommation de drogues ou les abus sexuels pendant l’enfance. Les personnes ayant « uniquement » des troubles psychiatriques ne représentent pas un danger supérieur à quelqu’un n’étant pas atteint de troubles.

La violence envers autrui, chez les malades tout comme chez les non-malades, est associée à des facteurs historiques (violence passée, détention juvénile, violence physique, dossier d’arrestation parentale), cliniques (toxicomanie, menaces perçues), dispositionnels (âge, sexe, revenu) et contextuels (divorce récent, chômage, victimisation).

Toutefois, la plupart de ces facteurs ont été vécus plus souvent par des sujets souffrant de maladies mentales graves. La violence est donc quelque chose qui s’acquiert, il faut s’attaquer aux causes en amont et non aux conséquences. En effet, selon la Haute Autorité de Santé, « plusieurs études récentes convergent pour souligner la survictimation des personnes souffrant de troubles mentaux graves (elles sont 7 à 17 fois plus fréquemment victimes de violence que la population générale). Il s’agit d’actes de divers types, du harcèlement au viol, à la maltraitance et à la violence physique, en tout lieu y compris l’hôpital. Leur vulnérabilité particulière conduit à ce que ces personnes ne signalent que rarement les atteintes dont elles sont victimes, en particulier en institution ou dans le milieu familial ».

Une combinaison de facteurs comme la toxicomanie ou la violence subie est donc nécessaire pour augmenter la dangerosité d’un individu : lorsque des facteurs sont combinés, la violence est multipliée par quatre. Ainsi, étant donné que la maladie mentale seule n’entraîne aucun comportement violent supplémentaire, pourquoi interne-t-on seulement les malades et non les gens violents en général ? Pourquoi les distinguer ?

Les fumeurs, dangereux pour eux-mêmes et pour autrui ?

Fumer est une liberté individuelle. Nous sommes très probablement d’accord là-dessus, surtout si vous venez sur le site du PLIB.

Le tabac tue jusqu’à la moitié de ceux qui en consomment d’après l’OMS, en fonction de nombreuses caractéristiques. En France, 73 000 personnes meurent du tabagisme actif – donc choisi – chaque année. Cela représente plus de 8 fois le nombre de morts par suicide en France qui est de 9 000 morts par an. De la même façon que la prohibition des stupéfiants n’éradique en rien la consommation, nous élevant parmi les premiers consommateurs de drogues en Europe, nous avons un taux de suicide record en France malgré la psychiatrisation à outrance.

En plus de cela, le tabagisme passif – donc subit par l’entourage du fumeur – tue entre 3 000 et 5 000 personnes par an en France, tuant ainsi 5 fois plus que le meurtre qui fait environ 850 victimes par an.

Enfin, la nicotine et d’autres substances contenues dans le tabac (comme des IMAO, substances fonctionnant comme de l’amphétamine) augmentent la dopamine, créant euphorie, addiction et divers effets au niveau du cerveau.

Toutes les conditions sont réunies pour faire interner les fumeurs et les médiquer de force : ils sont dangereux pour eux-mêmes, pour autrui et incapables de consentir aux soins.

Et si l’on veut pousser le vice plus loin, on peut considérer qu’un fumeur atteint d’une bronchopneumopathie chronique obstructive – une maladie pulmonaire très grave causée par le tabac – et qui continue de fumer comme un pompier tout en refusant les traitements est en péril imminent. A votre avis, combien de fumeurs sont internés et traités de force en France, juste car ils sont fumeurs ? Zéro, bien entendu. Et pourtant, on estime à 16 millions le nombre de fumeurs en France.

Il suffit d’appliquer le raisonnement des soins sans consentement à d’autres situations comme les accidents de la route, du travail ou domestiques, l’alcool ou encore l’automédication pour se persuader de la faiblesse des arguments en faveur des « soins » psychiatriques forcés, qu’ils soient médicamenteux ou non.

Nous avons vu dans cet article en deux parties que les soins sans consentement reposent sur une procédure extra-judiciaire et que l’argumentaire pro-psychiatrie forcée, basé sur le fait qu’un individu peut être un danger pour lui-même ou pour les autres, est fallacieux. Il est urgent de les abolir ou, à défaut, de se questionner sur la manière dont ils sont gérés par les psychiatres et les hôpitaux et donc par conséquent, en France, par l’État.

Il faut dire STOP aux soins sans consentement car « ce n’est pas du soin si c’est contraint » !

Article signé @INTERNEMENTS (sur twitter) pour le PLIB, le Parti Libéral